Latest Entry:

Sandra Rosenstiel: "Ich bin nicht da"

Archive:

Andrew Phelps: "Higley und Haboob"

Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"

Lucas Oertel: "draußen"

Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Laurence Raste, Hanna Darabi, NavidReza Haghighi: "Inside Iran"

Phillip Hailperin zur Entstehung von "Passers-by"

Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen. Die Heimreise"

Paule Saviano: "Embrace"

Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"

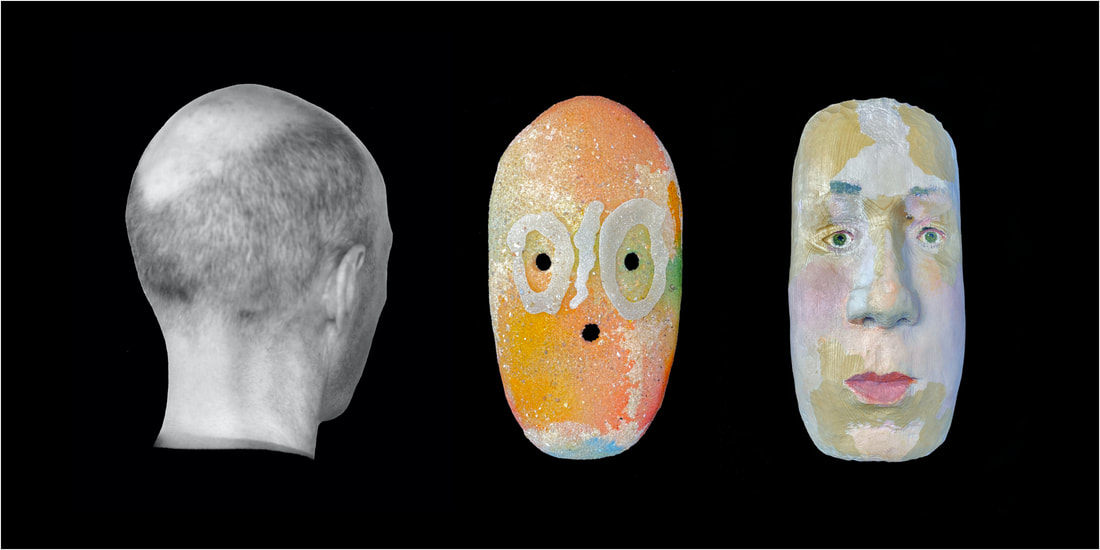

Ruth Unger, Lucas Oertel, Jürgen Schmidt: "Persona"

Katarzyna Mazur: "ANNA KONDA"

Hansgert Lambers: "Verweilter Augenblick"

Sandra Rosenstiel: "Ich bin nicht da"

Archive:

Andrew Phelps: "Higley und Haboob"

Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"

Lucas Oertel: "draußen"

Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Laurence Raste, Hanna Darabi, NavidReza Haghighi: "Inside Iran"

Phillip Hailperin zur Entstehung von "Passers-by"

Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen. Die Heimreise"

Paule Saviano: "Embrace"

Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"

Ruth Unger, Lucas Oertel, Jürgen Schmidt: "Persona"

Katarzyna Mazur: "ANNA KONDA"

Hansgert Lambers: "Verweilter Augenblick"

Andrew Phelps: "Higley und Haboob"

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 8.4. - 26.5.2016

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 8.4. - 26.5.2016

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden

Andrew Phelps wird 1967 in der Nähe von Phoenix, Arizona geboren. Gemeinsam mit seinem Vater erkundet er die großartige Natur des amerikanischen Südwestens und versucht sie in Fotos festzuhalten, orientiert an der heroisierenden Landschaftsfotografie jener Zeit. 1986 schreibt er sich für das Fach „Fotografie“ an der Arizona State University ein. 10 Jahre bevor er dieses Studium beginnt, leitete die Ausstellung "New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape" einen Paradigmenwechsel in der US-amerikanischen Fotografie ein. Die Schau am George Eastman House in Rochester, New York, zeigt Fotografien von Robert Adams, Lewis Baltz, Stephen Shore und einigen anderen. Ihnen gemeinsam ist, den Alltag in all seiner ganzen Gewöhnlichkeit abzubilden.

Rückschauend betrachtet, kündigt sich mit "New Topographics" eine Abkehr von der bis dahin durch Fotografen wie Ansel Adams oder Edward Weston geprägten visuellen Tradition an, die unberührte Natur, eine wie auch immer geartete heile Welt, fotografisch zu vermitteln. Für Andrew Phelps wie für viele andere Fotografen seiner Generation wird "New Topographics“ zu einem prägendem Leitbild und bedeutet für ihn gleichzeitig eine Absage an die Schöne-Welt-Fotografie, die ihn zunächst zum Studium motiviert hatte. William Jenkins, der Kurator eben jener Ausstellung von 1975, war Phelp’s Professor an der Universität. Andrew Phelps selbst sagt, dass Jenkins seinen Zugang zur Fotografie wie kein anderer beeinflusste. Als Fotograf inspiriert ihn vor allem Robert Adams – einer der wichtigsten Vertreter der „New Topographics“-Bewegung.

Nach einem Studienaufenthalt am Salzburg College lebt Andrew Phelps mit Frau und Kindern seit den 90iger Jahren permanent in Salzburg. Die Beschäftigung mit Higley, der Kleinstadt in Arizona, folgt zunächst einem ausschließlich persönlichen Impuls. Hier, nicht fern der Großstadt Phoenix betrieb sein Großvater eine Farm und er selbst wuchs in der Gegend auf. Nach der Geburt seiner ersten Tochter, trägt er sich mit dem Gedanken, fotografisch zu dokumentieren, woher er kommt, wo seine Wurzeln liegen. Den letzten Anstoß, in die alte Heimat zu reisen, gibt der Anruf seiner Schwester, die ihn damit überrascht, dass sie in Higley ein Haus gekauft habe und sich dort niederlassen wolle. So kehrt er also nach Jahren zurück und muss feststellen, dass von der einstigen ländlichen Idylle kaum etwas übrig ist. Phoenix, die nahe Großstadt, expandierte gewaltig – die Zahl der Einwohner verdoppelte sich zwischen 1980 und 2010 auf etwa 1,5 Millionen. Angetrieben von billigem Bauland, einer boomenden Wirtschaft und 300 Sonnentagen im Jahr, wurden immer mehr Umlandgemeinden von der Großstadt verschluckt. Higley verlor schließlich 2007 seine Selbständigkeit. Die Kleinstadt und die umgebende Agrarlandschaft sind von einförmigen Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Tankstellen an breiten Straßen verdrängt worden. Andrew Phelps ist erschüttert. Gleichwohl macht er sich daran, den Ort seiner Kindheit, der kaum noch wieder zu erkennen ist, zu dokumentieren: das Alte, soweit noch vorhanden, wie auch das Neue. 2007 publiziert er die Aufnahmen in einem Buch mit dem Titel „Higley“. Es gibt darin Bilder von Menschen, ihren Häusern und den darin befindlichen alltäglichen Gegenständen, auch Häuser, die aufgegeben wurden und verfallen.

Rückschauend betrachtet, kündigt sich mit "New Topographics" eine Abkehr von der bis dahin durch Fotografen wie Ansel Adams oder Edward Weston geprägten visuellen Tradition an, die unberührte Natur, eine wie auch immer geartete heile Welt, fotografisch zu vermitteln. Für Andrew Phelps wie für viele andere Fotografen seiner Generation wird "New Topographics“ zu einem prägendem Leitbild und bedeutet für ihn gleichzeitig eine Absage an die Schöne-Welt-Fotografie, die ihn zunächst zum Studium motiviert hatte. William Jenkins, der Kurator eben jener Ausstellung von 1975, war Phelp’s Professor an der Universität. Andrew Phelps selbst sagt, dass Jenkins seinen Zugang zur Fotografie wie kein anderer beeinflusste. Als Fotograf inspiriert ihn vor allem Robert Adams – einer der wichtigsten Vertreter der „New Topographics“-Bewegung.

Nach einem Studienaufenthalt am Salzburg College lebt Andrew Phelps mit Frau und Kindern seit den 90iger Jahren permanent in Salzburg. Die Beschäftigung mit Higley, der Kleinstadt in Arizona, folgt zunächst einem ausschließlich persönlichen Impuls. Hier, nicht fern der Großstadt Phoenix betrieb sein Großvater eine Farm und er selbst wuchs in der Gegend auf. Nach der Geburt seiner ersten Tochter, trägt er sich mit dem Gedanken, fotografisch zu dokumentieren, woher er kommt, wo seine Wurzeln liegen. Den letzten Anstoß, in die alte Heimat zu reisen, gibt der Anruf seiner Schwester, die ihn damit überrascht, dass sie in Higley ein Haus gekauft habe und sich dort niederlassen wolle. So kehrt er also nach Jahren zurück und muss feststellen, dass von der einstigen ländlichen Idylle kaum etwas übrig ist. Phoenix, die nahe Großstadt, expandierte gewaltig – die Zahl der Einwohner verdoppelte sich zwischen 1980 und 2010 auf etwa 1,5 Millionen. Angetrieben von billigem Bauland, einer boomenden Wirtschaft und 300 Sonnentagen im Jahr, wurden immer mehr Umlandgemeinden von der Großstadt verschluckt. Higley verlor schließlich 2007 seine Selbständigkeit. Die Kleinstadt und die umgebende Agrarlandschaft sind von einförmigen Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Tankstellen an breiten Straßen verdrängt worden. Andrew Phelps ist erschüttert. Gleichwohl macht er sich daran, den Ort seiner Kindheit, der kaum noch wieder zu erkennen ist, zu dokumentieren: das Alte, soweit noch vorhanden, wie auch das Neue. 2007 publiziert er die Aufnahmen in einem Buch mit dem Titel „Higley“. Es gibt darin Bilder von Menschen, ihren Häusern und den darin befindlichen alltäglichen Gegenständen, auch Häuser, die aufgegeben wurden und verfallen.

Andrew Phelps, 2004-2012

Kaum hatte Andrew Phelps die Arbeit an diesem Buch beendet, platzt in den USA die Immobilienblase. Am 15. September 2008 bricht die Investmentbank "Lehman Brothers" zusammen. Die Krise beendet abrupt den Bauboom in den USA, so auch in Higley. Andrew Phelps kehrt ein weiteres Mal nach Higley zurück und wird Zeuge des Niedergangs. Zahlreiche neue Häuser finden keine Käufer mehr, manche können nicht fertig gestellt werden und stehen halbfertig in der Landschaft. Andrew Phelps veröffentlicht seine in dieser Zeit entstandene Serie 2012 unter dem Titel „Haboob.“ Dieser Begriff steht in Arizona für Unheil bringende Sandstürme und ist zugleich ein Sinnbild für die zerstörerische Wirkung von Boom und Krise in jener Zeit. Im Unterschied zu „Higley“ enthält „Haboob“ nur wenige Bilder von Menschen und wenn, dann nur aus der Distanz. Ob beabsichtigt oder nicht, Andrew Phelp’s Bilder transportieren über die persönliche Spurensuche hinaus eine politische Botschaft. Sie sind zugleich Dokumentation und Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen. Wie unter einem Vergrößerungsglas bilden sich in Higley die Folgen des ungebremsten Wachstums, der scheinbar unaufhaltsamen Urbanisierung und Zersiedelung ganzer Landstriche ab. Higley steht dabei exemplarisch für die globalisierte, vor allem von wirtschaftlichen Interessen, gelenkten Welt.

Text: J. Schmidt, 03/2016

Text: J. Schmidt, 03/2016

Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 26.10. - 07.12.2018

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 26.10. - 07.12.2018

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden

Polen wie Europa befinden sich gegenwärtig in einem Zustand der Spaltung. Liberale demokratische Grundwerte werden in Frage gestellt, nationalistische Tendenzen sind auf dem Vormarsch. Tomasz Lewandowski, in Polen geboren und aufgewachsen, kam vor Jahren zum Studium nach Deutschland. Seitdem lebt und arbeitet er in Halle, kehrt aber immer wieder in sein Heimatland zurück, um die gesellschaftliche Situation in Polen mit dem Medium der Fotografie zu dokumentieren.

Am 11. November 1918 wurde in der Folge des ersten Weltkrieges die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Kaum hatte sich der junge Staat konsolidiert, griff am 1. September 1939 das Deutsche Reich Polen an und besetzte die westlichen Landesteile. Ostpolen wurde gemäß dem Ribbentrop-Molotow-Pakt kurz darauf von der Sowjetunion vereinnahmt. Das nationalsozialistische Besatzungsregime wütete grauenvoll. In deutschen Konzentrationslagern auf polnischem Boden wurden 6 Millionen Polen, ca. 16,5% der Gesamtbevölkerung, darunter 3 Millionen polnische Juden, ermordet. Nach Ende des zweiten Weltkrieges entstand auf einem nach Westen verschobenen Territorium mit der Volksrepublik Polen ein sowjetischer Vasallenstaat. Die Umwälzungen in Osteuropa, in Polen die Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ und die Wahl Karol Wojtyłas, eines polnischen Bischofs, zum Papst Johannes Paul II., dem Oberhaupt der mächtigen römisch-katholischen Kirche, führten schließlich 1989 zur Ablösung des kommunistischen Regimes. Freie Wahlen markierten den Beginn der Dritten Republik. 2004 trat Polen der Europäischen Union bei, was zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Polens in den Folgejahren maßgeblich beitrug. Derzeit wird Polen von der nationalkonservativen PiS-Partei regiert, die auf einen Obrigkeitsstaat hinarbeitet, jedoch wegen ihrer Sozialpolitik Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung genießt.

100 Jahre Neugründung Polens und die jüngsten politischen Verwerfungen sind Anlass, die Fotoserie „Polish Summer“ einem größeren Publikum zu präsentieren. Für diese Serie reiste Tomasz Lewandowski mehrfach durch seine polnische Heimat. Seine Fotografien zeigen einerseits Szenen aus dem Alltag, anderseits politisch und historisch relevante Orte und Objekte im Polen der Gegenwart. Weil er sowohl in Polen als auch in Deutschland zu Hause ist, kann er seine Heimat aus einer ganz eigenen Perspektive betrachten. Er sieht Polen gleichermaßen durch die Augen eines Fremden wie eines Einheimischen. Als Fotokünstler beschäftigt sich Lewandowski vor allem mit der soziologischen Dimension der Architektur. Es verwundert daher nicht, dass ein Großteil seiner Fotografien Gebäude, Straßen und Plätze zeigen. Dennoch bilden die Aufnahmen die sozialen Verhältnisse und die Lebensgewohnheiten der Polen auf einzigartige Weise ab. In ihnen drückt sich der wirtschaftlich-soziale Wandel ebenso aus wie die politisch-ideologischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Es sind die Autobahnen und Einkaufszentren als Symbole des wirtschaftlichen Aufstiegs, die den Übergang Polens in die kapitalistische Welt des Westens markieren. Daneben finden sich die Relikte der sozialistischen Vergangenheit: anonyme Plattenbauten oder vernachlässigte Altstadtviertel. Und auch dort, wo nicht große Investoren oder der Staat ihre Hände im Spiel haben, wird erkennbar, wie sich in der Architektur die Wünsche und Träume der Polen manifestieren. Hier verkündet die Villa unmissverständlich den wirtschaftlichen Erfolg des Erbauers oder die feilgebotenen Gartenfiguren den Hang zu kleinbürgerlicher Idylle. Schließlich fordert die „Freizeit-Gesellschaft“ immer ausgefallenere Attraktionen, ein ausrangiertes Flugzeug wird zum Restaurant, mitten in der Agrarlandschaft wachsen stählerne Achterbahnen aus dem Boden. Andere liebenswerte Objekte, wie die typischen Kioske, verschwinden aus dem Stadtbild. Mit der Darstellung politisch und historisch relevanter Orte und Gedenkstätten konfrontiert der Fotograf den Betrachter mit Geschehnissen, die in Polen heute vielleicht eher verdrängt als wahrgenommen werden. In Zeiten eines neu aufkommenden Patriotismus gesteht man sich dunkle Kapitel der jüngeren Vergangenheit ungern ein, wie beispielsweise die Existenz von Arbeitslagern während der kommunistischen Herrschaft in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg.

Am 11. November 1918 wurde in der Folge des ersten Weltkrieges die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Kaum hatte sich der junge Staat konsolidiert, griff am 1. September 1939 das Deutsche Reich Polen an und besetzte die westlichen Landesteile. Ostpolen wurde gemäß dem Ribbentrop-Molotow-Pakt kurz darauf von der Sowjetunion vereinnahmt. Das nationalsozialistische Besatzungsregime wütete grauenvoll. In deutschen Konzentrationslagern auf polnischem Boden wurden 6 Millionen Polen, ca. 16,5% der Gesamtbevölkerung, darunter 3 Millionen polnische Juden, ermordet. Nach Ende des zweiten Weltkrieges entstand auf einem nach Westen verschobenen Territorium mit der Volksrepublik Polen ein sowjetischer Vasallenstaat. Die Umwälzungen in Osteuropa, in Polen die Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ und die Wahl Karol Wojtyłas, eines polnischen Bischofs, zum Papst Johannes Paul II., dem Oberhaupt der mächtigen römisch-katholischen Kirche, führten schließlich 1989 zur Ablösung des kommunistischen Regimes. Freie Wahlen markierten den Beginn der Dritten Republik. 2004 trat Polen der Europäischen Union bei, was zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Polens in den Folgejahren maßgeblich beitrug. Derzeit wird Polen von der nationalkonservativen PiS-Partei regiert, die auf einen Obrigkeitsstaat hinarbeitet, jedoch wegen ihrer Sozialpolitik Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung genießt.

100 Jahre Neugründung Polens und die jüngsten politischen Verwerfungen sind Anlass, die Fotoserie „Polish Summer“ einem größeren Publikum zu präsentieren. Für diese Serie reiste Tomasz Lewandowski mehrfach durch seine polnische Heimat. Seine Fotografien zeigen einerseits Szenen aus dem Alltag, anderseits politisch und historisch relevante Orte und Objekte im Polen der Gegenwart. Weil er sowohl in Polen als auch in Deutschland zu Hause ist, kann er seine Heimat aus einer ganz eigenen Perspektive betrachten. Er sieht Polen gleichermaßen durch die Augen eines Fremden wie eines Einheimischen. Als Fotokünstler beschäftigt sich Lewandowski vor allem mit der soziologischen Dimension der Architektur. Es verwundert daher nicht, dass ein Großteil seiner Fotografien Gebäude, Straßen und Plätze zeigen. Dennoch bilden die Aufnahmen die sozialen Verhältnisse und die Lebensgewohnheiten der Polen auf einzigartige Weise ab. In ihnen drückt sich der wirtschaftlich-soziale Wandel ebenso aus wie die politisch-ideologischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Es sind die Autobahnen und Einkaufszentren als Symbole des wirtschaftlichen Aufstiegs, die den Übergang Polens in die kapitalistische Welt des Westens markieren. Daneben finden sich die Relikte der sozialistischen Vergangenheit: anonyme Plattenbauten oder vernachlässigte Altstadtviertel. Und auch dort, wo nicht große Investoren oder der Staat ihre Hände im Spiel haben, wird erkennbar, wie sich in der Architektur die Wünsche und Träume der Polen manifestieren. Hier verkündet die Villa unmissverständlich den wirtschaftlichen Erfolg des Erbauers oder die feilgebotenen Gartenfiguren den Hang zu kleinbürgerlicher Idylle. Schließlich fordert die „Freizeit-Gesellschaft“ immer ausgefallenere Attraktionen, ein ausrangiertes Flugzeug wird zum Restaurant, mitten in der Agrarlandschaft wachsen stählerne Achterbahnen aus dem Boden. Andere liebenswerte Objekte, wie die typischen Kioske, verschwinden aus dem Stadtbild. Mit der Darstellung politisch und historisch relevanter Orte und Gedenkstätten konfrontiert der Fotograf den Betrachter mit Geschehnissen, die in Polen heute vielleicht eher verdrängt als wahrgenommen werden. In Zeiten eines neu aufkommenden Patriotismus gesteht man sich dunkle Kapitel der jüngeren Vergangenheit ungern ein, wie beispielsweise die Existenz von Arbeitslagern während der kommunistischen Herrschaft in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg.

Tomasz Lewandowski 2018

Schon aufgrund der verwendeten Großformatkamera, die spontanes Fotografieren im Stil der „Street Photography“ kaum zulässt, sucht Tomasz Lewandowski dabei nicht den dramatischen Effekt - ihn interessieren vielmehr die mitunter scheinbar banalen Details, die sich erst bei genauerer Betrachtung als ganz und gar nicht banal erweisen. Gleichzeitig geht er seine Themen akribisch und bis in die zunächst kaum wahrnehmbaren Einzelheiten durchdacht an. Da ist beispielsweise der blaue Pool vor den in einiger Entfernung liegenden Baracken des von den deutschen Besatzern errichteten KZs Ausschwitz. Hat man die Bildinhalte erst einmal entschlüsselt geben sie auf subtile Weise Einblick in das Leben der Gegenwart wie in die jüngere Vergangenheit. Exemplarisch für die Intensität und Schärfe der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen steht das verstörende Billboard der Anti-Abtreibungskampagne, das Tomasz Lewandowski inmitten einer friedlichen Waldidylle im Tatra Gebirge ablichtet. Allen Anschein nach hat die katholische Kirche in Polen wie in keinem anderen Land Europas Einfluss auf Politik und Gesellschaft, wie sich vor allem aber nicht nur beim Thema Abtreibung zeigt. Die Institution mit ihrem Oberhaupt, dem Papst sind zweifellos sehr präsent in Polen.

Die Serie „Polish Summer“ bildet Polen auf stille und doch eindrückliche Weise ab, sowohl mit Bezug zur Gegenwart wie zur jüngeren Vergangenheit. Zu verdanken ist diese Bestandsaufnahme der beharrlichen Arbeit und den wachen Augen des Autores, Tomasz Lewandowski.

Text: J. Schmidt 09/2018

Die Serie „Polish Summer“ bildet Polen auf stille und doch eindrückliche Weise ab, sowohl mit Bezug zur Gegenwart wie zur jüngeren Vergangenheit. Zu verdanken ist diese Bestandsaufnahme der beharrlichen Arbeit und den wachen Augen des Autores, Tomasz Lewandowski.

Text: J. Schmidt 09/2018

Gegensätzlicher könnten die Motive kaum sein, die Lucas Oertel in seinen Werken zeigt: eine Jagdgesellschaft, Tiere zwischen üppigen Pflanzen, ein Typ, der entspannt auf einer grünen Wiese liegt und ein wilder Haufen Männer, offenbar mehr als angeheitert. Das exzessive Gelage im Bild „Open Air“ scheint aus dem Ruder zu laufen, die Szene droht zu kippen. Jeder sucht seinen Spaß in einem einzigen Durcheinander. Einige aus der feiernden Menge drohen erdrückt zu werden. In ihren Gesichtern meint man Schmerzensschreie zu erkennen, während drumherum ausgelassen gelacht und gejubelt wird.

Ganz im Gegensatz dazu stehen die Naturmotive. Der Mensch im Bild „draußen“ liegt entspannt und frei von Sorgen inmitten einer üppigen Natur. Lucas Oertel verortet diese Szene aus mehreren Einzelbildern in einer tropisch exotischen Umgebung. Affen, Papageien und ein Elefant umrahmen den glücklich im Gras liegenden Adam. Das perfekte Paradies, nur Eva lässt sich nicht blicken.

Ganz im Gegensatz dazu stehen die Naturmotive. Der Mensch im Bild „draußen“ liegt entspannt und frei von Sorgen inmitten einer üppigen Natur. Lucas Oertel verortet diese Szene aus mehreren Einzelbildern in einer tropisch exotischen Umgebung. Affen, Papageien und ein Elefant umrahmen den glücklich im Gras liegenden Adam. Das perfekte Paradies, nur Eva lässt sich nicht blicken.

Oertels Bilder führen in eine andere Welt und auch in eine andere Zeit. Im Holzrelief „Jäger“ kommt eine Jagdgesellschaft daher – mit Speeren bewaffnet und unbekleidet, weit entfernt von unserer Zivilisation. Die Speere durchbohren einen Tiger, der von Schmerz gezeichnet zu Boden sinkt. Erwehren sich die Jäger der Gefahr, der sie sich ausgesetzt sehen, oder greifen sie aggressiv und zerstörerisch in eine heile Welt ein? Lucas Oertel untersucht das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und zu seinen Mitmenschen, so, wie es ist, wie es war und wie es sein könnte. Fragen, mit denen wir uns heute mehr denn je konfrontiert sehen.

Text: J. Schmidt 07/2019

Text: J. Schmidt 07/2019

Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Behnam Sadiqi, Laurence Rasti, Hanna Darabi,

NavidReza Haghighi: "Inside Iran"

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 18.10. - 22.11.2019

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden in Kooperation mit Fotohof Salzburg

NavidReza Haghighi: "Inside Iran"

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 18.10. - 22.11.2019

veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden in Kooperation mit Fotohof Salzburg

Mit der islamischen Revolution im Jahr 1979 wurde der Iran ein Gottesstaat. Dieser Staat polarisiert, im Land selbst wie in der ihn umgebenden Welt. Der Alltag der rund 80 Millionen Iraner wird rigide überwacht, Widersacher werden mundtot gemacht. Über die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse im Iran dringen daher kaum Informationen - und noch weniger Bilder - nach außen. Journalisten und Künstler, darunter ganz besonders auch Fotografen, stehen unter ständigem Druck der Behörden. Wer in der Öffentlichkeit fotografiert macht sich per se verdächtig. Umso erstaunlicher ist es, dass es im Iran trotz aller Einschränkungen eine lebendige Fotoszene gibt, die sich zuletzt bei den Rencontres in Arles 2017 einem größeren Publikum präsentierte.

Aus naheliegenden Gründen beschäftigen sich die hier gezeigten Aufnahmen nicht vordergründig mit aktuellen politischen Auseinandersetzungen im Iran. Indem sie sich vorwiegend auf die private Lebenswirklichkeit beziehen, spiegeln sie gleichwohl subtil die autoritäre Realität des streng islamisch verfassten Staates.

Text: J. Schmidt 09/2019

Aus naheliegenden Gründen beschäftigen sich die hier gezeigten Aufnahmen nicht vordergründig mit aktuellen politischen Auseinandersetzungen im Iran. Indem sie sich vorwiegend auf die private Lebenswirklichkeit beziehen, spiegeln sie gleichwohl subtil die autoritäre Realität des streng islamisch verfassten Staates.

Text: J. Schmidt 09/2019

Newsha Tavakolian Tehran 2009

Bahram Shabani Tehran 2011

Behnam Sadiqi 2010-2012

Bahram Shabani Tehran 2011

Behnam Sadiqi 2010-2012

Phillip Hailperin zur Entstehung von »Passers-by«

Es ist das dritte Buch, das wir mit dem Fotografen Jürgen Schmidt umsetzen durften. Die herstellerische Herausforderung lag hier darin, dass keines der doppelseitigen Fotos durch den Faden gestört werden sollte (und natürlich sollte das Motiv vollständig sichtbar sein). Die Reihenfolge der Fotos stand jedoch fest. Zunächst hatten wir über ein Layflat-/Flatbook (auch als Panorama-Bindung bezeichnet) nachgedacht. Das erwies sich aufgrund von Format, gewünschtem Papier, Duoton-Offset-Druck und einer Auflage von 200 Stück jedoch als äußerst schwierig. Es gibt nicht viele Anbieter, die Flatbooks maschinell herstellen, denn die Maschinen dafür sind eine große Investition. Wer eine hat, möchte sie verständlicherweise möglichst optimal auslasten – da wird nur eine beschränkte Anzahl an Größen und Papier angeboten und als Druckverfahren gibt es 4-farbigen Druck mit Skalafarben. In Handarbeit hätten sich die Bögen zusammenkleben lassen – aber bei 84 Seiten ist das auch nicht die wirtschaftlichste Angelegenheit. Letztlich kamen wir zur Schweizer Broschur zurück, die wir schon beim vorhergehenden Band eingesetzt hatten. Sie lässt sich besonders gut aufschlagen. Mit DZA Druckerei zu Altenburg fanden wir schließlich eine Lösung mit einzelnen eingeklebten Seiten, die erforderlich waren, damit wirklich durch kein doppelseitiges Bild ein Faden geht.

Text: Phillip Hailperin (veröffentlicht in LinkedIn am 4. März 2020)

Phillip Hailperin arbeitet als Buchgestalter und Hersteller bei Hofmeister Stauder. Büchermacher sowie zappo [Agentur für Kommunikation]

Text: Phillip Hailperin (veröffentlicht in LinkedIn am 4. März 2020)

Phillip Hailperin arbeitet als Buchgestalter und Hersteller bei Hofmeister Stauder. Büchermacher sowie zappo [Agentur für Kommunikation]

Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen.

Die Heimreise"

Kraszewski-Museum, Dresden, 16.09.2020 - 05.04.2021

Die Heimreise"

Kraszewski-Museum, Dresden, 16.09.2020 - 05.04.2021

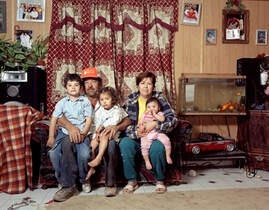

Das Thema dieser Ausstellung ist „Emigration und Heimkehr“. Die Protagonisten Bogdan Konopka (geb. 1953), Misha Kominek (geb. 1971) und Katarzyna Mazur (geb. 1987) stehen stellvertretend für Millionen von Polen, die nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union ihre Heimat verlassen haben, um in Westeuropa ihr Glück zu suchen. Alle drei sind Fotografen. Sie verließen ihr Heimatland zu unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Bogdan Konopka ging nach Frankreich, Misha Kominek nach Spanien, Katazyrna Mazur nach Deutschland. Im Verlauf der Zeit zieht es sie zurück nach Polen auf der Suche nach ihren Wurzeln. Da sie Fotografen sind, dokumentieren sie ihre „Heimreise“ als Bilderzählungen. Die Bilder zeigen vor allem Menschen, auch Orte, aber so gut wie keine Landschaften. Worin liegt also die Verbundenheit mit der Heimat, wo werden die Wurzeln gesucht? Entscheidend sind wohl die Menschen, die Identität als Polen.

Gleichzeitig bilden die Aufnahmen die Zeit ab, denn sie stammen aus unterschiedlichen Epochen. Die drei Fotografen sind damit auch Chronisten ihrer Zeit: Bogdan Konopkas SW-Aufnahmen zeigen Polen in den 1980-1990iger Jahren. Sie reichen zurück in die Zeit, in der in Polen das Kriegsrecht galt mit prekären wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Misha Kominek ist im Jahr 1997 zunächst ebenfalls in schwarzweiß unterwegs und wechselt erst in den 2000er Jahren mit Polens neu gewonnener Prosperität im Zuge des EU-Beitritts zur Farbe. Mit Katarzyna Mazur 2013er Serie sind wir schließlich im Zeitalter der Digitalfotografie und mithin in der Gegenwart angekommen. Alle drei Fotografen durchstreifen zu ihrer Zeit das Land, treffen Landsleute und Familienmitglieder. Sie erlauben uns Außenstehenden einen Blick in die Lebenswelt unserer Nachbarn, heute und gestern.

Text: J. Schmidt 09/2020

Gleichzeitig bilden die Aufnahmen die Zeit ab, denn sie stammen aus unterschiedlichen Epochen. Die drei Fotografen sind damit auch Chronisten ihrer Zeit: Bogdan Konopkas SW-Aufnahmen zeigen Polen in den 1980-1990iger Jahren. Sie reichen zurück in die Zeit, in der in Polen das Kriegsrecht galt mit prekären wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Misha Kominek ist im Jahr 1997 zunächst ebenfalls in schwarzweiß unterwegs und wechselt erst in den 2000er Jahren mit Polens neu gewonnener Prosperität im Zuge des EU-Beitritts zur Farbe. Mit Katarzyna Mazur 2013er Serie sind wir schließlich im Zeitalter der Digitalfotografie und mithin in der Gegenwart angekommen. Alle drei Fotografen durchstreifen zu ihrer Zeit das Land, treffen Landsleute und Familienmitglieder. Sie erlauben uns Außenstehenden einen Blick in die Lebenswelt unserer Nachbarn, heute und gestern.

Text: J. Schmidt 09/2020

Bogdan Konopka Trestno 1992

Misha Kominek Stalowa Wola 2005

Katarzyna Mazur Bieszczady 2013

Misha Kominek Stalowa Wola 2005

Katarzyna Mazur Bieszczady 2013

Interview mit Katarzyna Mazur (Berlin, 07.07.2020, gekürzt):

JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...

KM: Ich bin im Jahr 1987 in der Kleinstadt Koło geboren, die liegt etwa zwischen Posen und Warschau. Studiert habe ich in Thorn (Toruń) an der Nikolaus-Kopernikus- Universität, drei Jahre Germanistik, wobei ich das letzte Jahr schon in Potsdam war, wo ich an einem Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen habe. Fotografie war eigentlich meine erste Berufswahl, aber damals gab es in Polen nicht so viele Studiengänge, wo man Fotografie studieren konnte und es war auch sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Nach meinem Abitur habe ich mich zunächst in Posen (Poznań) an der Akademie der Künste und auch an der Filmhochschule in Lodz (Łódź) beworben. Es hat jedoch nicht geklappt. Dann meinten meine Eltern, dass ich etwas „Normales“ studieren und Fotografie als Hobby betreiben solle. Also habe ich mich für Germanistik entschieden, weil ich immer schon gerne Sprachen gelernt habe und meine Mutter Deutschlehrerin ist. Ich habe aber weiterhin fotografiert und als ich in Potsdam war, habe ich von der Ostkreuzschule in Berlin erfahren. Da gab es den Tag der offenen Tür. Ich bin einfach hingefahren und habe mir die Schule angeschaut. Das Profil hat mich sehr angesprochen und ich habe michentschieden, es mit Fotografie zu versuchen. Ich wurde an der Ostkreuzschule angenommen und gleich darauf bin ich nach Berlin gezogen. Das war im Jahr 2011.

JS: Du hast an der Ostkreuzschule in Berlin Fotografie studiert. Gab es dort einen Lehrer, der dich besonders geprägt hat?

KM: Das ist ohne Zweifel mein Dozent Ludwig Rauch, bei dem habe ich auch meine Abschlussarbeit gemacht. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.

JS: Welche Themen reizen dich? Mir scheint, dass du vor allem an Menschen interessiert bist.

KM: Ja, mich haben schon immer Außenseiter interessiert. Das war auch bei meiner Fotoserie über die Köhler in den Bieszczady ein wichtiges Motiv, so abgeschottet von der Gesellschaft zu leben, mitten im Wald, wo das nächste Dorf zehn Kilometer entfernt ist. Unbewusst habe ich mich schon vor der Fotografie mit dieser Frage auseinandergesetzt. Meine Bachelorarbeit habe ich über Andorra von Max Frisch geschrieben, wo es darum geht, wie anders man sein muss, um als Außenseiter betrachtet zu werden.

Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, meinen Nachbarn zu fotografieren. Der war türkischer Abstammung und hat als Bodyguard gearbeitet und auch vieles anderes gemacht, was nicht ganz legal war. Seine Art und Weise war fast aggressiv aber irgendwann habe ich gelernt, mit ihm umzugehen. Aber weil seine Welt so anders war als meine, hat er mich interessiert. Aber an dem Tag als ich ihn mit meiner Kamera besuchte, kam die Polizei und hat ihn festgenommen.

JS: Deine Serie „No One Loves You Like I Do“ hat dich in eine abgelegene Region der Bieszczady geführt. Wie kam es dazu?

KM: Das ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Es war nicht leicht zu den Leuten zu kommen. Mein Cousin hat mich zwar zu einer Gruppe von Köhlern gebracht, aber die waren sehr mißtrauisch mir gegenüber. Ich durfte nur die Öfen fotografieren, aber auf gar keinen Fall die Leute. Erst später erfuhr ich warum. Viele von diesen Leuten hatten eine kriminelle Vergangenheit und so war es für sie eine bewusste

Entscheidung, dass sie nicht fotografiert werden wollen. Deswegen musste ich erstmal meine Kamera wegpacken. Später sind wir dann noch zu einem anderen Mann gefahren, Olek, auch Köhler. Er ist auf einem meiner Bilder zu sehen. Er wohnt tatsächlich zehn Kilometer von einem Dorf entfernt, alleine mit einem Kollegen und einer Katze. Wir tranken selbst gemachten Kirschlikör und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ein Teil dieser Wildnis zu sein. Das war vielleicht die erste Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat für mich.

JS: Du lebst seit vielen Jahren in Berlin. Hat sich dein Blick auf Polen dadurch verändert?

KM: Ich hoffe, ich habe diese Identitätskrise hinter mir. Vor zwei oder drei Jahren war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte, wer bin ich, ich bin nicht da (in Polen) zu Hause und auch nicht ganz hier (in Berlin). Ich bin jetzt überall fremd. Aber inzwischen reicht mir das Wissen, dass ich Wurzeln habe. Ich finde es spannend wenn ich in Polen bin und ich fühle mich auch anders. Die Leute gucken mich auf der Straße an, weil ich - keine Ahnung - kurze Haare habe. Aber ich möchte nicht alles kritisch sehen sondern es ist auch schön, diese Unterschiede zu spüren. Und wenn man auf kluge Weise daraus lernen kann, dann ist es gut.

JS: Polen ist nach wie vor ein tief religiöses Land. Die Bilder polnischer Fotografen vermitteln das auch. Wie siehst du den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche?

KM: Neulich war ich mal wieder in der Kirche - also ich musste. Die Messe war meinem Opa gewidmet. Ich habe mir wirklich alles genau angehört, was der Priester sagte, welche Worte er benutzte: Schuld, Sünder, Herzblut... Und ich war erstaunt, wie sehr die Sprache der katholischen Kirche mit solchen schweren Worten beladen ist. Das geht ziemlich unter die Haut. Ich habe mich - glaube ich - schon ein bisschen davon befreit.

Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!

JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...

KM: Ich bin im Jahr 1987 in der Kleinstadt Koło geboren, die liegt etwa zwischen Posen und Warschau. Studiert habe ich in Thorn (Toruń) an der Nikolaus-Kopernikus- Universität, drei Jahre Germanistik, wobei ich das letzte Jahr schon in Potsdam war, wo ich an einem Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen habe. Fotografie war eigentlich meine erste Berufswahl, aber damals gab es in Polen nicht so viele Studiengänge, wo man Fotografie studieren konnte und es war auch sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Nach meinem Abitur habe ich mich zunächst in Posen (Poznań) an der Akademie der Künste und auch an der Filmhochschule in Lodz (Łódź) beworben. Es hat jedoch nicht geklappt. Dann meinten meine Eltern, dass ich etwas „Normales“ studieren und Fotografie als Hobby betreiben solle. Also habe ich mich für Germanistik entschieden, weil ich immer schon gerne Sprachen gelernt habe und meine Mutter Deutschlehrerin ist. Ich habe aber weiterhin fotografiert und als ich in Potsdam war, habe ich von der Ostkreuzschule in Berlin erfahren. Da gab es den Tag der offenen Tür. Ich bin einfach hingefahren und habe mir die Schule angeschaut. Das Profil hat mich sehr angesprochen und ich habe michentschieden, es mit Fotografie zu versuchen. Ich wurde an der Ostkreuzschule angenommen und gleich darauf bin ich nach Berlin gezogen. Das war im Jahr 2011.

JS: Du hast an der Ostkreuzschule in Berlin Fotografie studiert. Gab es dort einen Lehrer, der dich besonders geprägt hat?

KM: Das ist ohne Zweifel mein Dozent Ludwig Rauch, bei dem habe ich auch meine Abschlussarbeit gemacht. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.

JS: Welche Themen reizen dich? Mir scheint, dass du vor allem an Menschen interessiert bist.

KM: Ja, mich haben schon immer Außenseiter interessiert. Das war auch bei meiner Fotoserie über die Köhler in den Bieszczady ein wichtiges Motiv, so abgeschottet von der Gesellschaft zu leben, mitten im Wald, wo das nächste Dorf zehn Kilometer entfernt ist. Unbewusst habe ich mich schon vor der Fotografie mit dieser Frage auseinandergesetzt. Meine Bachelorarbeit habe ich über Andorra von Max Frisch geschrieben, wo es darum geht, wie anders man sein muss, um als Außenseiter betrachtet zu werden.

Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, meinen Nachbarn zu fotografieren. Der war türkischer Abstammung und hat als Bodyguard gearbeitet und auch vieles anderes gemacht, was nicht ganz legal war. Seine Art und Weise war fast aggressiv aber irgendwann habe ich gelernt, mit ihm umzugehen. Aber weil seine Welt so anders war als meine, hat er mich interessiert. Aber an dem Tag als ich ihn mit meiner Kamera besuchte, kam die Polizei und hat ihn festgenommen.

JS: Deine Serie „No One Loves You Like I Do“ hat dich in eine abgelegene Region der Bieszczady geführt. Wie kam es dazu?

KM: Das ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Es war nicht leicht zu den Leuten zu kommen. Mein Cousin hat mich zwar zu einer Gruppe von Köhlern gebracht, aber die waren sehr mißtrauisch mir gegenüber. Ich durfte nur die Öfen fotografieren, aber auf gar keinen Fall die Leute. Erst später erfuhr ich warum. Viele von diesen Leuten hatten eine kriminelle Vergangenheit und so war es für sie eine bewusste

Entscheidung, dass sie nicht fotografiert werden wollen. Deswegen musste ich erstmal meine Kamera wegpacken. Später sind wir dann noch zu einem anderen Mann gefahren, Olek, auch Köhler. Er ist auf einem meiner Bilder zu sehen. Er wohnt tatsächlich zehn Kilometer von einem Dorf entfernt, alleine mit einem Kollegen und einer Katze. Wir tranken selbst gemachten Kirschlikör und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ein Teil dieser Wildnis zu sein. Das war vielleicht die erste Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat für mich.

JS: Du lebst seit vielen Jahren in Berlin. Hat sich dein Blick auf Polen dadurch verändert?

KM: Ich hoffe, ich habe diese Identitätskrise hinter mir. Vor zwei oder drei Jahren war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte, wer bin ich, ich bin nicht da (in Polen) zu Hause und auch nicht ganz hier (in Berlin). Ich bin jetzt überall fremd. Aber inzwischen reicht mir das Wissen, dass ich Wurzeln habe. Ich finde es spannend wenn ich in Polen bin und ich fühle mich auch anders. Die Leute gucken mich auf der Straße an, weil ich - keine Ahnung - kurze Haare habe. Aber ich möchte nicht alles kritisch sehen sondern es ist auch schön, diese Unterschiede zu spüren. Und wenn man auf kluge Weise daraus lernen kann, dann ist es gut.

JS: Polen ist nach wie vor ein tief religiöses Land. Die Bilder polnischer Fotografen vermitteln das auch. Wie siehst du den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche?

KM: Neulich war ich mal wieder in der Kirche - also ich musste. Die Messe war meinem Opa gewidmet. Ich habe mir wirklich alles genau angehört, was der Priester sagte, welche Worte er benutzte: Schuld, Sünder, Herzblut... Und ich war erstaunt, wie sehr die Sprache der katholischen Kirche mit solchen schweren Worten beladen ist. Das geht ziemlich unter die Haut. Ich habe mich - glaube ich - schon ein bisschen davon befreit.

Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!

Interview mit Misha Kominek (Berlin, 16.07.2020, gekürzt):

JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...

MK: Ich bin 1971 in Knurow geboren, das ist ein kleiner Ort bei Gleiwitz (Gliwice), dort bin ich bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. 1982, ich war 11, sind meine Eltern nach West- Deutschland, genauer gesagt nach Frankfurt am Main, übergesiedelt.

JS: War das eine geplante Ausreise oder eher eine Flucht?

MK: Mein Vater, der an der Universität in Gleiwitz arbeitete, war zeitlich befristet als Austausch-Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Frankfurt tätig. Im Sommer 1982 haben wir ihn besucht und obwohl nicht geplant, sind wir da (in Frankfurt) geblieben. Wir haben die Wohnung in Polen hinterlassen, als würde man in den Urlaub fahren.

JS: Warum hast du dich der Fotografie zugewandt? Wie hat alles begonnen?

MK: Ich war mir nicht so sicher, mit welchem Studiengang ich nach dem Abitur fortfahren sollte. Im Alter von 16 oder 17 habe ich angefangen zu malen und erste Zeichenkurse belegt. Schließlich habe ich mich an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und auch an der Universität Frankfurt beworben, aber das hat nicht geklappt.

JS: Du hast dann in Barcelona Fotografie studiert. Warum gerade in Barcelona?

MK: Ich wollte unbedingt Spanisch lernen und bin deshalb nach Spanien gezogen. Dort hat sich der Gedanke entwickelt, mit Fotografie und Malerei irgendwie weiterzumachen. Ich habe mich für Barcelona entschieden, weil es nur dort einen staatlich anerkannten Studiengang für Fotografie gab. Das erste Jahr war eine Art Testphase mit relativ wenig Unterricht. In diesem Jahr galt es, eine Mappe zusammenzustellen, mit der man sich dann für das zweite Jahr qualifizieren konnte.

JS: Inwieweit hat dich dein Fotografiestudium künstlerisch geprägt?

MK: Künstlerisch war die Ausbildung nicht so tief gehend. Aber es war eine gute Schule. JS: Welche Gründe haben dich veranlasst von Barcelona nach Berlin zu gehen?

MK: Ich bin 2006/2007 auch deshalb nach Berlin gezogen, weil es so nah an Polen ist. Ich hatte in der Zeit vor 2007 schon oft in Polen fotografiert, Farbbilder, die dann zu „Second Journey Home“ führten. Daran wollte ich weiter arbeiten und dafür war Berlin eine bessere Basis als Barcelona.

JS: Deine frühere Serie „First Journey Home“ hatte dich nach Jahren in West-Deutschland und Spanien schon 1997 zurück nach Polen geführt. Wie kam es dazu?

MK: In Spanien war ich insgesamt 15 Jahre. In den Ferien oder zu Familienfeiern bin ich aber immer mal wieder in Polen gewesen. Meine Großmutter war der Mittelpunkt der Familie, wo sich alle getroffen haben. 1997, nach Abschluss meines Fotografiestudiums, bin ich dann zum ersten Mal alleine für eine längere Zeit durch Polen gefahren und dabei ist dieses erste Buch „Fist Journey Home“ entstanden. Ich habe versucht, Orte zu fotografieren, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern konnte. So hatte die Reise letztlich zum Ziel, Erinnerungen einzusammeln.

JS: Du hast - wie viele andere - dein Heimatland verlassen. Was verbindet dich heute mit Polen?

MK: Von einem ehemaligen Mitschüler habe ich erfahren, dass über die Hälfte meiner damaligen Klasse emigrierte. Aber diese Sehnsucht nach der Heimat, dem Ort, an dem meine Großmutter lebte, war schon immer irgendwie da.

JS: Warum und seit wann hast du wieder einen Wohnsitz in Polen?

MK: Es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr Leute in Polen kennenlernte, auch meine Frau, in Krakau. Der Ort, wo wir jetzt in Polen leben, ist die Heimat meiner Frau, Ostpolen, an der ukrainischen Grenze.

JS: Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre?

MK: Ich war mehrmals in China, neugierig, wie das Alltagsleben dort wirklich sein würde. Ich war vor allem in Shanghai und Beijing, aber auch in ländlichen Gebieten. Ich versuche daraus eine Serie zu machen. Aber „Second Journey Home“ ist natürlich auch relativ aktuell. Das will ich auf jeden Fall noch als Buch herausbringen.

Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!

JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...

MK: Ich bin 1971 in Knurow geboren, das ist ein kleiner Ort bei Gleiwitz (Gliwice), dort bin ich bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. 1982, ich war 11, sind meine Eltern nach West- Deutschland, genauer gesagt nach Frankfurt am Main, übergesiedelt.

JS: War das eine geplante Ausreise oder eher eine Flucht?

MK: Mein Vater, der an der Universität in Gleiwitz arbeitete, war zeitlich befristet als Austausch-Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Frankfurt tätig. Im Sommer 1982 haben wir ihn besucht und obwohl nicht geplant, sind wir da (in Frankfurt) geblieben. Wir haben die Wohnung in Polen hinterlassen, als würde man in den Urlaub fahren.

JS: Warum hast du dich der Fotografie zugewandt? Wie hat alles begonnen?

MK: Ich war mir nicht so sicher, mit welchem Studiengang ich nach dem Abitur fortfahren sollte. Im Alter von 16 oder 17 habe ich angefangen zu malen und erste Zeichenkurse belegt. Schließlich habe ich mich an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und auch an der Universität Frankfurt beworben, aber das hat nicht geklappt.

JS: Du hast dann in Barcelona Fotografie studiert. Warum gerade in Barcelona?

MK: Ich wollte unbedingt Spanisch lernen und bin deshalb nach Spanien gezogen. Dort hat sich der Gedanke entwickelt, mit Fotografie und Malerei irgendwie weiterzumachen. Ich habe mich für Barcelona entschieden, weil es nur dort einen staatlich anerkannten Studiengang für Fotografie gab. Das erste Jahr war eine Art Testphase mit relativ wenig Unterricht. In diesem Jahr galt es, eine Mappe zusammenzustellen, mit der man sich dann für das zweite Jahr qualifizieren konnte.

JS: Inwieweit hat dich dein Fotografiestudium künstlerisch geprägt?

MK: Künstlerisch war die Ausbildung nicht so tief gehend. Aber es war eine gute Schule. JS: Welche Gründe haben dich veranlasst von Barcelona nach Berlin zu gehen?

MK: Ich bin 2006/2007 auch deshalb nach Berlin gezogen, weil es so nah an Polen ist. Ich hatte in der Zeit vor 2007 schon oft in Polen fotografiert, Farbbilder, die dann zu „Second Journey Home“ führten. Daran wollte ich weiter arbeiten und dafür war Berlin eine bessere Basis als Barcelona.

JS: Deine frühere Serie „First Journey Home“ hatte dich nach Jahren in West-Deutschland und Spanien schon 1997 zurück nach Polen geführt. Wie kam es dazu?

MK: In Spanien war ich insgesamt 15 Jahre. In den Ferien oder zu Familienfeiern bin ich aber immer mal wieder in Polen gewesen. Meine Großmutter war der Mittelpunkt der Familie, wo sich alle getroffen haben. 1997, nach Abschluss meines Fotografiestudiums, bin ich dann zum ersten Mal alleine für eine längere Zeit durch Polen gefahren und dabei ist dieses erste Buch „Fist Journey Home“ entstanden. Ich habe versucht, Orte zu fotografieren, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern konnte. So hatte die Reise letztlich zum Ziel, Erinnerungen einzusammeln.

JS: Du hast - wie viele andere - dein Heimatland verlassen. Was verbindet dich heute mit Polen?

MK: Von einem ehemaligen Mitschüler habe ich erfahren, dass über die Hälfte meiner damaligen Klasse emigrierte. Aber diese Sehnsucht nach der Heimat, dem Ort, an dem meine Großmutter lebte, war schon immer irgendwie da.

JS: Warum und seit wann hast du wieder einen Wohnsitz in Polen?

MK: Es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr Leute in Polen kennenlernte, auch meine Frau, in Krakau. Der Ort, wo wir jetzt in Polen leben, ist die Heimat meiner Frau, Ostpolen, an der ukrainischen Grenze.

JS: Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre?

MK: Ich war mehrmals in China, neugierig, wie das Alltagsleben dort wirklich sein würde. Ich war vor allem in Shanghai und Beijing, aber auch in ländlichen Gebieten. Ich versuche daraus eine Serie zu machen. Aber „Second Journey Home“ ist natürlich auch relativ aktuell. Das will ich auf jeden Fall noch als Buch herausbringen.

Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!

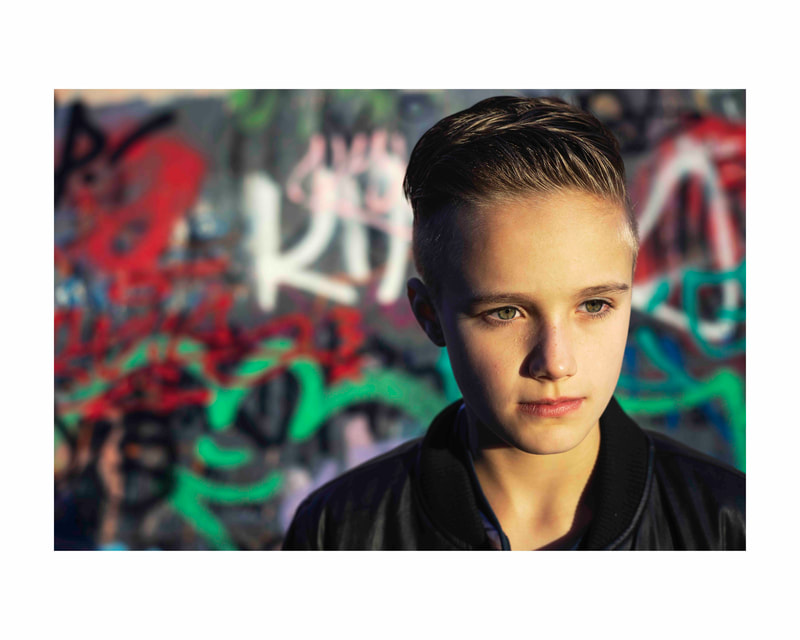

Transgender sind häufig Opfer von Diskriminierung und Gewalt, weil sie so sind, wie sie sind. Allerdings sind in den letzten Jahren Geschlechter- und Sexualitätsrechte ein zunehmend sichtbarer und wichtiger Teil des Kampfes für bürgerliche Freiheiten geworden. Vor diesem Hintergrund zeigt das FOTOFORUM Porträts von Menschen, deren Geschlecht nicht den traditionellen Kategorien "männlich" oder "weiblich" zugeordnet werden können.

Text: J. Schmidt 10/2020

Text: J. Schmidt 10/2020

Paule Saviano: Tobias, Jeremy, Fipah 2016 ff

Interview with Paule Saviano (Online Video Talk: Dresden - New York City, 19.02.2021, shortened version):

JS: Paule, please introduce yourself. Who are you? What do you do?

PS: My name is Paule Saviano. I’m a photographer from New York City. I’ve been a professional photographer since I graduated from American University in 1996 where I studied Political Science and Visual Media.

The subjects I have photographed throughout my career have changed dramatically but the one constant has been that my photographs have always been about the person in front of the camera and not the photographer.

The past decade and a half my photographs have specialized in portraiture with strong historical and social links. I have a responsibility to photograph subjects I feel strongly about and want to learn more about. My photography concentrates on people who have been shaped by an event or circumstance that has left its impression on them and defined their life. I’m also committed to documenting the lives of people that society marginalizes. It’s my desire as an artist to confront aspects of our society that people would rather ignore.

JS: When and how did you start to have that idea of doing "Embrace" as a long term project?

PS: I began photographing transgender and gender non-binary people in 2016 and titled the project "Embrace". That summer there was an increasingly visible debate in America about civil rights for transgender and gender non-binary people, focusing especially on young transgender students. I have known transgender adults all my life but I had never given thought to when a transgender person realizes that the gender they identify with is different from the body they were born in. I was curious to find out when a transgender person would begin to transition to the gender they identify with and what that transition was like emotionally. I think many people concentrate on the physical aspects of transitioning, but I’m interested in the emotional part of it – the emotional process has to be fiercely intense.

Every time I pick up a camera it’s for the purpose of learning. I approached photographing transgender and gender non-binary people as an outsider. I’m not transgender or part of the LGBTQ+ community, even though growing-up in New York City I have been around the community all my life and I am an advocate for the community’s rights.

My goal is to photograph each person over a 15-20 year period to create a visual voice that documents their transition. It will be interesting, especially with the kids, to see how they navigate the journey over a long period of time.

JS: The title of your exhibition is "Embrace. What associations does this title trigger for you?

PS: I named this project Embrace because I wanted a title that could be interpreted in different ways and didn’t have just one literal meaning. I like titles that make you think and aren’t rigid. Embrace can be defined by accepting a person or an idea. It can also be used as a verb- by welcoming someone physically with a hug.

Embrace is meant to be a project that acknowledges, accepts, respects and welcomes people who are living outside the traditional gender norms.

JS: What provoked your interest in transgender people and what are you seeking to show by "Embrace"?

PS: When the audience views these photographs, I hope it makes them think deeply about the subject and that Embrace puts a face to what it’s like being transgender or gender non-binary. Transgender and gender non-conforming communities often live in secret or face increased discrimination and violence. My hope is that societies will begin to make the necessary changes to become educated about people living outside the traditional categories of gender and modify it’s legal system to make transitioning to the gender a person identifies with easier.

No one should have to seek a politician’s, judge’s, or the majority’s stamp of approval to live the lifestyle they desire. People with gender identities outside of the traditional categories shouldn’t have to live on the outskirts of a society that doesn’t care if they live or die. Through education and awareness it is possible for everyone to feel safe, recognized and respected.

JS: Can you tell us about how you found the people you photographed. How many attempts did it take to get access to people?

PS: It was difficult finding transgender people, especially children, to photograph. In most places transgender people still live in secret because of the discrimination or violence they experience. I began reaching out to transgender and gender non-binary support groups, and consulting with parents to build the necessary trust to explore these people’s lives. It was challenging to find willing participants who were comfortable sharing their often private identities but ultimately they understood that this was also an opportunity to communicate their stories. In some cases it took years to make progress.

It was also difficult because I’m not a member of LGBTQ+ community. Being a straight white cisgender (a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex) male, I had to earn their trust by communicating my interests and what my intentions were with the photographs.

I photographed transgender and gender non-binary people from America, the Netherlands and the Czech Republic. I wanted to choose societies which had different views about gender identity. The Netherlands is a progressive society and has shown more openness compared to a country like the Czech Republic, which is still deeply rooted in traditional ideas of gender. As a result, the people I photographed in the Netherlands were much younger because they were allowed to transition without being shamed or discriminated against.

It took me two and a half years to find people in the Czech Republic to photograph because most transgender and gender non-binary people there transition secretly later in life or don’t transition at all because they are likely to face discrimination. It is also difficult to legally transition to another gender. In the Czech Republic I photographed all adults, except for one. It is rare for a child in the Czech Republic to transition because they are fearful of the backlash from the public or even their own family. After three years I was fortunate to find a transgender teenager, Tobíaš, who was brave enough to openly transition. Tobíaš began attending high school as a male, the gender he identifies as, a few months before I photographed him.

I also chose the people I photographed to demonstrate diversity in race, age, religion, economic situation and geographical location. The youngest person I photographed was five-years-old and the eldest 72-years-old. In America, I tried to highlight the experiences of transgender people of color and transgender people who are religious. I couldn’t tell a complete story about transgender and gender non-binary people without highlighting the dangers transgender people of color experience. Transgender females of color experience extremely elevated rates of violence, murder and suicide than any other demographic, and those rates continue to rise.

One of the people I photographed was Joniece, an American transgender woman of color who began to secretly transition at the end of high school. She was fearful of transitioning because she was raised in a devote Jehovah's Witness family without a stable support system. After high school she revealed to her mother that she was transgender. She was thrown out of her home and ex-communicated from the religion. She began to openly transition shortly after and is living without the support of her family.

It was important to show that transgender and gender non-binary people weren’t confined to just one demographic. They are present in all cultures. I’m also in the process of photographing transgender and gender non-binary people living in Japan. My goal is to keep expanding the project to include people from many cultures.

JS: Why do you think people agree to be photographed?

PS: I think some of them saw it as an opportunity to communicate their stories to help better educate society about what being gender non-binary or transgender is. Others felt they were at a moment in their life that they felt confident enough to see who they really are after or while they transitioned to the gender they identified with. The photographs gave them a visual voice to determine how they want to be portrayed. I made it clear that the photograph was about them. I also used quotations from our conversations that are their exact words. It was another way of making sure the story was coming directly from them without bias.

JS: What would you like visitors to take away from the „Embrace“ exhibition?

PS: I hope the audience can see these portraits and learn about the struggles that transgender, gender non-binary people are confronted with and the fact that they just want to live a happy, productive life, just like anybody else. They’re not threatening anybody else’s survival or lifestyle – they’re just looking to be recognized and to be part of a society that accepts them. Transgender and gender non-binary people are not asking for anything special; they desire to be afforded the same rights that everyone else is afforded.

Everything starts with education and information. The lack of understanding is always the easiest path to prejudice, so if we understood a little bit more about what transgender and gender non-conformity is it would go a long way. Informing the public of the facts about what it means to be transgender or gender non-binary will be beneficial to remove the stigmas and false perceptions that lead to the discrimination and outcast of transgender people from society.

I’d also like for the audience to consider that in some places an exhibition like this would be illegal. It’s a troublesome reality that living outside the traditional spectrum of gender is considered illegal in certain places and the promotion of these lifestyles are also considered criminal in many countries.

JS: Why did you decide to leave the United States for taking photos of transgender people in Europe too?

PS: It was important to me that I demonstrate that there are people living outside the traditional norms of gender conformity everywhere. Gender non-binary and transgender people have always been part of every society. I think there is a common misconception that these communities only exist in large cosmopolitan cities that are often characterized as being socially progressive. I photographed a broad spectrum of transgender and gender non-binary people in the Netherlands and Czech Republic who came from different social demographics and lived in rural and urban areas.

As I photographed, I’ve realized that everyone’s experience was distinct, and the culture they lived in influenced how difficult it was. While many societies are reevaluating how they understand and represent gender, others are steadfastly intolerant and reactionary.

My impression is that transgender people who transition to the gender they identify with, in a supportive and well-informed environment, have a healthier and more productive life. Transgender people who live in cultures, like in the Netherlands, which offer counseling and medical treatment at young ages will benefit physically and emotionally.

I entered this experience with an open mind. But it took time to realize that the traditional viewpoints of gender are very rooted - even in myself. The project began when I photographed a five-year-old transgender boy named Bryan. He was dressed in a navy blue suit, a dapper bow tie and only spoke about superheros. My instinct was because Bryan dressed in a blue suit, had short hair and spoke about boyish interests, that it was simple: Bryan was a boy.

As I met more transgender and gender non-binary people it was evident this was contradictory because I was reinforcing gender stereotypes, even without realizing it. I had photographed transgender girls who still intensely followed sports they were interested in prior to their transition. Emphasizing gender stereotypes, in order to validate transgender and gender non-binary people, is precarious. They do not need to succumb as a stereotypical male or female to be accepted in society as the gender they identify with. Gender is so much more complex than the “shortcuts” of societal norms like dress, hobbies etc. And it's crucial to remember that when talking about transgender identities as well.

JS: Traveling is obviously an important part of your life and practice. Could you explain your relationship with Europe and Japan?

PS: Traveling has become a major characteristic of the experiences with my camera. For the past decade and a half the creative process almost always involves me going somewhere far away. Taking a photograph in New York or in America is a foreign feeling for me.

JS: Now you can’t travel. Did that change your approach? What are you photographing in these days of lockdown?

PS: The pandemic has been difficult in many ways. My photographs are about people and for over a year we’ve been told to isolate ourselves from each other. It’s taken away my greatest interest and passion. I have never been interested in creating images without people.

I’ve only photographed one portrait for Embrace since the pandemic began. It was done outside with an abundance of caution. I felt it was important to continue documenting because the pandemic has had an understated emotional impact on many people. There needs to be a record of this unforgetable time. Hiding, or hibernating, is not a choice for me.

During the summer I photographed assignments covering the social justice protests and since the early days of the pandemic I was photographing the changing cityscape of New York. I've forced myself to continue documenting the city during the pandemic. It's been a struggle creatively because almost all of my photographs since March 2020 are devoid of life.

At the beginning of the pandemic the streets were abandoned and the city was paralyzed with fear. That shifted in the summer to a sense of responsibility to take to the streets and protest social injustice and police brutality. Recently there seems to be a feeling of resilience in the city. The fear of the virus has been steadily overtaken by economic distress that has left much of the city desolate.

In famous areas of New York, like Broadway, the only theater lights shining are from lonely marquees that vow to reopen once the pandemic is tamed. Steps from Times Square, Broadway resembles a sleepy ghost town with once grand theaters now abandoned and random moving trucks accumulating stacks of parking tickets. Other areas, such as SOHO which were filled with posh fashion boutiques and art museums, now feel like a forgotten Purgatory in the armpit of the city. Sixth Avenue would normally be crowded with residents and tourists criss crossing between Greenwich Village, SOHO and the East Village to enjoy the amplified social life that the holidays bring. The streets are now lonesome with an occasional taxi gliding down the barren avenue. The silence is deeply painful. These barren cityscape's that I've been photographing aren't the type of photographs that inspire me. I long for the day I can intensely photograph people again.

The interview was conducted by Jürgen Schmidt.

JS: Paule, please introduce yourself. Who are you? What do you do?

PS: My name is Paule Saviano. I’m a photographer from New York City. I’ve been a professional photographer since I graduated from American University in 1996 where I studied Political Science and Visual Media.

The subjects I have photographed throughout my career have changed dramatically but the one constant has been that my photographs have always been about the person in front of the camera and not the photographer.

The past decade and a half my photographs have specialized in portraiture with strong historical and social links. I have a responsibility to photograph subjects I feel strongly about and want to learn more about. My photography concentrates on people who have been shaped by an event or circumstance that has left its impression on them and defined their life. I’m also committed to documenting the lives of people that society marginalizes. It’s my desire as an artist to confront aspects of our society that people would rather ignore.

JS: When and how did you start to have that idea of doing "Embrace" as a long term project?

PS: I began photographing transgender and gender non-binary people in 2016 and titled the project "Embrace". That summer there was an increasingly visible debate in America about civil rights for transgender and gender non-binary people, focusing especially on young transgender students. I have known transgender adults all my life but I had never given thought to when a transgender person realizes that the gender they identify with is different from the body they were born in. I was curious to find out when a transgender person would begin to transition to the gender they identify with and what that transition was like emotionally. I think many people concentrate on the physical aspects of transitioning, but I’m interested in the emotional part of it – the emotional process has to be fiercely intense.

Every time I pick up a camera it’s for the purpose of learning. I approached photographing transgender and gender non-binary people as an outsider. I’m not transgender or part of the LGBTQ+ community, even though growing-up in New York City I have been around the community all my life and I am an advocate for the community’s rights.

My goal is to photograph each person over a 15-20 year period to create a visual voice that documents their transition. It will be interesting, especially with the kids, to see how they navigate the journey over a long period of time.

JS: The title of your exhibition is "Embrace. What associations does this title trigger for you?

PS: I named this project Embrace because I wanted a title that could be interpreted in different ways and didn’t have just one literal meaning. I like titles that make you think and aren’t rigid. Embrace can be defined by accepting a person or an idea. It can also be used as a verb- by welcoming someone physically with a hug.

Embrace is meant to be a project that acknowledges, accepts, respects and welcomes people who are living outside the traditional gender norms.

JS: What provoked your interest in transgender people and what are you seeking to show by "Embrace"?

PS: When the audience views these photographs, I hope it makes them think deeply about the subject and that Embrace puts a face to what it’s like being transgender or gender non-binary. Transgender and gender non-conforming communities often live in secret or face increased discrimination and violence. My hope is that societies will begin to make the necessary changes to become educated about people living outside the traditional categories of gender and modify it’s legal system to make transitioning to the gender a person identifies with easier.

No one should have to seek a politician’s, judge’s, or the majority’s stamp of approval to live the lifestyle they desire. People with gender identities outside of the traditional categories shouldn’t have to live on the outskirts of a society that doesn’t care if they live or die. Through education and awareness it is possible for everyone to feel safe, recognized and respected.

JS: Can you tell us about how you found the people you photographed. How many attempts did it take to get access to people?

PS: It was difficult finding transgender people, especially children, to photograph. In most places transgender people still live in secret because of the discrimination or violence they experience. I began reaching out to transgender and gender non-binary support groups, and consulting with parents to build the necessary trust to explore these people’s lives. It was challenging to find willing participants who were comfortable sharing their often private identities but ultimately they understood that this was also an opportunity to communicate their stories. In some cases it took years to make progress.

It was also difficult because I’m not a member of LGBTQ+ community. Being a straight white cisgender (a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex) male, I had to earn their trust by communicating my interests and what my intentions were with the photographs.

I photographed transgender and gender non-binary people from America, the Netherlands and the Czech Republic. I wanted to choose societies which had different views about gender identity. The Netherlands is a progressive society and has shown more openness compared to a country like the Czech Republic, which is still deeply rooted in traditional ideas of gender. As a result, the people I photographed in the Netherlands were much younger because they were allowed to transition without being shamed or discriminated against.

It took me two and a half years to find people in the Czech Republic to photograph because most transgender and gender non-binary people there transition secretly later in life or don’t transition at all because they are likely to face discrimination. It is also difficult to legally transition to another gender. In the Czech Republic I photographed all adults, except for one. It is rare for a child in the Czech Republic to transition because they are fearful of the backlash from the public or even their own family. After three years I was fortunate to find a transgender teenager, Tobíaš, who was brave enough to openly transition. Tobíaš began attending high school as a male, the gender he identifies as, a few months before I photographed him.

I also chose the people I photographed to demonstrate diversity in race, age, religion, economic situation and geographical location. The youngest person I photographed was five-years-old and the eldest 72-years-old. In America, I tried to highlight the experiences of transgender people of color and transgender people who are religious. I couldn’t tell a complete story about transgender and gender non-binary people without highlighting the dangers transgender people of color experience. Transgender females of color experience extremely elevated rates of violence, murder and suicide than any other demographic, and those rates continue to rise.

One of the people I photographed was Joniece, an American transgender woman of color who began to secretly transition at the end of high school. She was fearful of transitioning because she was raised in a devote Jehovah's Witness family without a stable support system. After high school she revealed to her mother that she was transgender. She was thrown out of her home and ex-communicated from the religion. She began to openly transition shortly after and is living without the support of her family.

It was important to show that transgender and gender non-binary people weren’t confined to just one demographic. They are present in all cultures. I’m also in the process of photographing transgender and gender non-binary people living in Japan. My goal is to keep expanding the project to include people from many cultures.

JS: Why do you think people agree to be photographed?

PS: I think some of them saw it as an opportunity to communicate their stories to help better educate society about what being gender non-binary or transgender is. Others felt they were at a moment in their life that they felt confident enough to see who they really are after or while they transitioned to the gender they identified with. The photographs gave them a visual voice to determine how they want to be portrayed. I made it clear that the photograph was about them. I also used quotations from our conversations that are their exact words. It was another way of making sure the story was coming directly from them without bias.

JS: What would you like visitors to take away from the „Embrace“ exhibition?

PS: I hope the audience can see these portraits and learn about the struggles that transgender, gender non-binary people are confronted with and the fact that they just want to live a happy, productive life, just like anybody else. They’re not threatening anybody else’s survival or lifestyle – they’re just looking to be recognized and to be part of a society that accepts them. Transgender and gender non-binary people are not asking for anything special; they desire to be afforded the same rights that everyone else is afforded.

Everything starts with education and information. The lack of understanding is always the easiest path to prejudice, so if we understood a little bit more about what transgender and gender non-conformity is it would go a long way. Informing the public of the facts about what it means to be transgender or gender non-binary will be beneficial to remove the stigmas and false perceptions that lead to the discrimination and outcast of transgender people from society.

I’d also like for the audience to consider that in some places an exhibition like this would be illegal. It’s a troublesome reality that living outside the traditional spectrum of gender is considered illegal in certain places and the promotion of these lifestyles are also considered criminal in many countries.

JS: Why did you decide to leave the United States for taking photos of transgender people in Europe too?

PS: It was important to me that I demonstrate that there are people living outside the traditional norms of gender conformity everywhere. Gender non-binary and transgender people have always been part of every society. I think there is a common misconception that these communities only exist in large cosmopolitan cities that are often characterized as being socially progressive. I photographed a broad spectrum of transgender and gender non-binary people in the Netherlands and Czech Republic who came from different social demographics and lived in rural and urban areas.

As I photographed, I’ve realized that everyone’s experience was distinct, and the culture they lived in influenced how difficult it was. While many societies are reevaluating how they understand and represent gender, others are steadfastly intolerant and reactionary.

My impression is that transgender people who transition to the gender they identify with, in a supportive and well-informed environment, have a healthier and more productive life. Transgender people who live in cultures, like in the Netherlands, which offer counseling and medical treatment at young ages will benefit physically and emotionally.

I entered this experience with an open mind. But it took time to realize that the traditional viewpoints of gender are very rooted - even in myself. The project began when I photographed a five-year-old transgender boy named Bryan. He was dressed in a navy blue suit, a dapper bow tie and only spoke about superheros. My instinct was because Bryan dressed in a blue suit, had short hair and spoke about boyish interests, that it was simple: Bryan was a boy.

As I met more transgender and gender non-binary people it was evident this was contradictory because I was reinforcing gender stereotypes, even without realizing it. I had photographed transgender girls who still intensely followed sports they were interested in prior to their transition. Emphasizing gender stereotypes, in order to validate transgender and gender non-binary people, is precarious. They do not need to succumb as a stereotypical male or female to be accepted in society as the gender they identify with. Gender is so much more complex than the “shortcuts” of societal norms like dress, hobbies etc. And it's crucial to remember that when talking about transgender identities as well.

JS: Traveling is obviously an important part of your life and practice. Could you explain your relationship with Europe and Japan?

PS: Traveling has become a major characteristic of the experiences with my camera. For the past decade and a half the creative process almost always involves me going somewhere far away. Taking a photograph in New York or in America is a foreign feeling for me.

JS: Now you can’t travel. Did that change your approach? What are you photographing in these days of lockdown?

PS: The pandemic has been difficult in many ways. My photographs are about people and for over a year we’ve been told to isolate ourselves from each other. It’s taken away my greatest interest and passion. I have never been interested in creating images without people.

I’ve only photographed one portrait for Embrace since the pandemic began. It was done outside with an abundance of caution. I felt it was important to continue documenting because the pandemic has had an understated emotional impact on many people. There needs to be a record of this unforgetable time. Hiding, or hibernating, is not a choice for me.

During the summer I photographed assignments covering the social justice protests and since the early days of the pandemic I was photographing the changing cityscape of New York. I've forced myself to continue documenting the city during the pandemic. It's been a struggle creatively because almost all of my photographs since March 2020 are devoid of life.

At the beginning of the pandemic the streets were abandoned and the city was paralyzed with fear. That shifted in the summer to a sense of responsibility to take to the streets and protest social injustice and police brutality. Recently there seems to be a feeling of resilience in the city. The fear of the virus has been steadily overtaken by economic distress that has left much of the city desolate.

In famous areas of New York, like Broadway, the only theater lights shining are from lonely marquees that vow to reopen once the pandemic is tamed. Steps from Times Square, Broadway resembles a sleepy ghost town with once grand theaters now abandoned and random moving trucks accumulating stacks of parking tickets. Other areas, such as SOHO which were filled with posh fashion boutiques and art museums, now feel like a forgotten Purgatory in the armpit of the city. Sixth Avenue would normally be crowded with residents and tourists criss crossing between Greenwich Village, SOHO and the East Village to enjoy the amplified social life that the holidays bring. The streets are now lonesome with an occasional taxi gliding down the barren avenue. The silence is deeply painful. These barren cityscape's that I've been photographing aren't the type of photographs that inspire me. I long for the day I can intensely photograph people again.

The interview was conducted by Jürgen Schmidt.

Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 12.02. - 23.04.2022

Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 12.02. - 23.04.2022

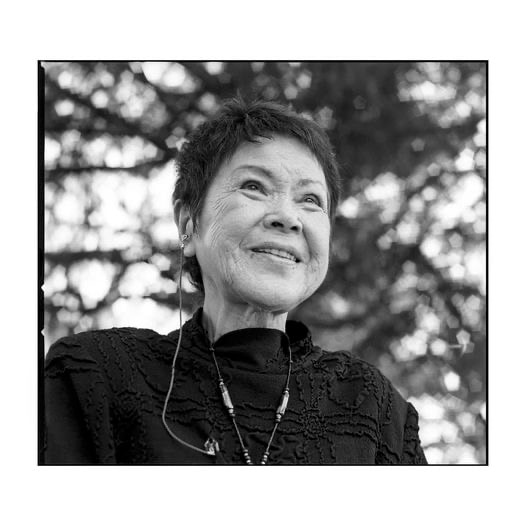

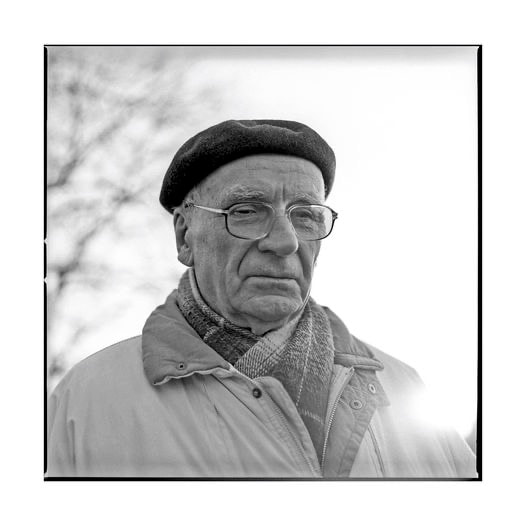

Seit 2008 sucht der New Yorker Fotograf Paule Saviano Menschen, die die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. In diesem Projekt, dem er den Titel "From Above“ gab, sind mittlerweile Porträts u.a. aus Coventry, Tokio, Wielun, Rotterdam sowie aus Hiroshima und Nagasaki entstanden.

Im Februar 2010 begann Saviano Kontakt zu Überlebenden der Brandbombenangriffe auf Dresden zu suchen. Sein Brief erreichte die Zeitzeugin Nora Lang, die zu diesem Zeitpunkt mit zahlreichen Überlebenden der alliierten Luftangriffe auf Dresden in Verbindung stand.